オリジナル絵本 インタビュー

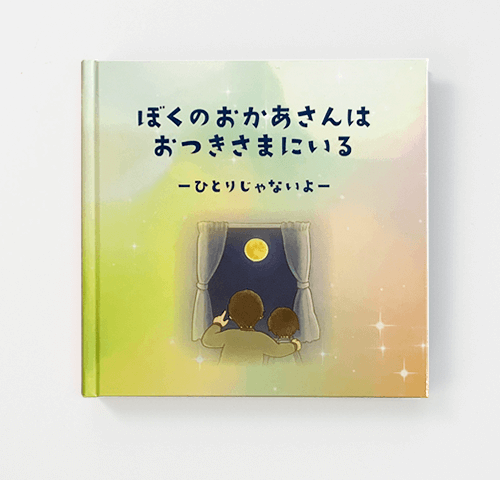

『ヨーホーじいさん』

/ 養蜂家の原作・監修のもとで描かれた、 /

ミツバチの生活と人との関わり。

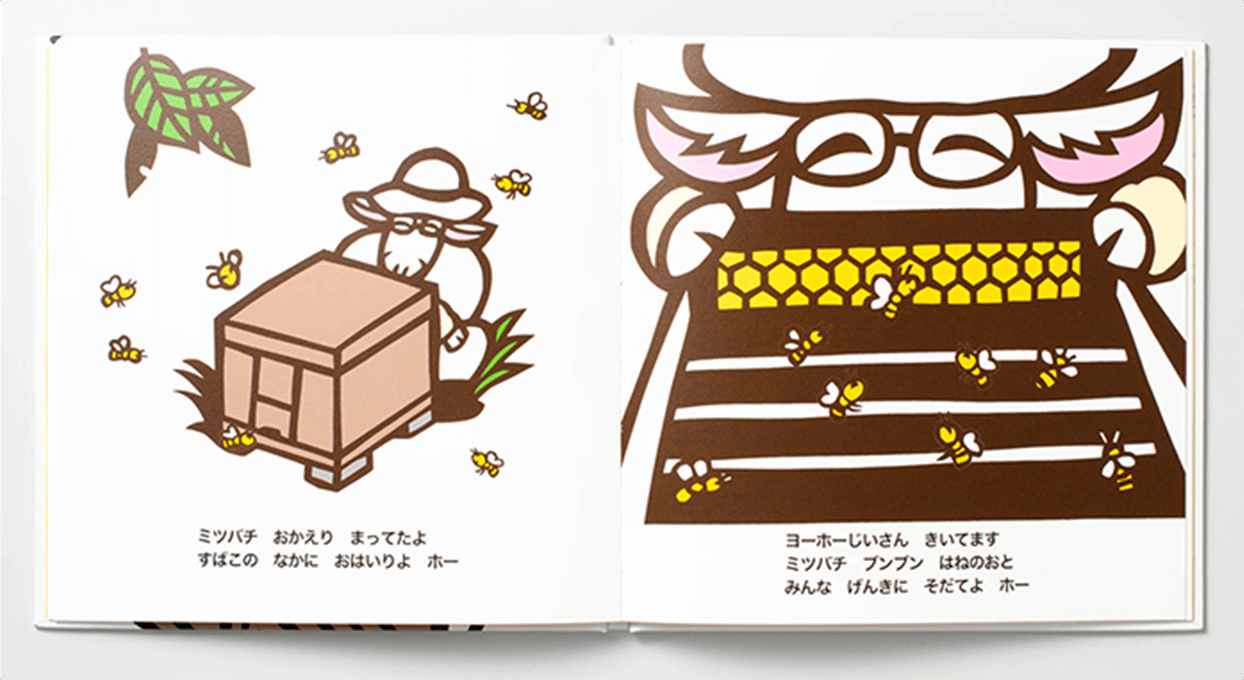

卵から育ったミツバチが、花の蜜を集めて巣箱に持ち帰り、それを「ヨーホーじいさん」が採取して、おやつにかけて食べるというお話です。

養蜂家のさとうまゆみさんが原作と監修を、トダユカさんが切り絵を、おおたけなおこさんが文章や編集を担当しました。

ミツバチの生態を描くだけではなく、人間がミツバチにどれほど支えられているかという関係性もテーマになっています。おおたけさんに、原作者のさとうさんの思いや、制作の裏話をうかがいました。

リズムに乗るような言葉にしたのは、

完全に私の好みです。

「ヨーホー」といえば

ラップだよねって(笑)。

おおたけさんは、ふだんはどのような活動をされているのですか?

-

私は母として子育てをしながら看護師の仕事をしており、その一方で絵本や紙芝居、歌などの創作活動も行っています。

また、築100年の古民家を利用して、友だちと一緒に「ひみつ基地DO-ZO」というイベントを運営しています。ここでは週1回、子どもたちを集めて、ものづくりをしたり、おしゃべりを楽しんだり、ワークショップを開いたりと、みんながのんびり過ごせる時間を提供しています。

子どもの居場所づくりという目的はありますが、地域の人々も楽しめるような空間になればいいなと思っています。

今回の絵本を作られたメンバーとは、どのようにして知り合われたのですか?

-

原作者である「さとのわ養蜂研究所」のさとうまゆみさん、絵本の絵を担当したトダユカさんとは、不登校の子どもの親同士のコミュニティーで出会い、仲良くなりました。

さとうさんは、元々関東に住んでいて学校の先生をしていましたが、東日本大震災をきっかけに神戸に移住しました。最初は農家になろうと思っていたそうですが、やがて養蜂に興味を持つようになり、2020年に「さとのわ養蜂研究所」を設立し、養蜂スクールなどの活動を始めました。

その一方、さとうさんは「オルタナティブスクールさとのわ」という一種のフリースクールの運営もされていて、トダさんのお子さんもそこへ通っていました。

そして、私も子どもがフリースクールへ通っていた関係で3人がつながり、不登校の子どもたちをサポートする目的で、一緒に活動するようになったんです。

▲「さとのわ養蜂研究所」の養蜂スクールの様子。

ミツバチオーナーになると、自分たちで巣箱を作り、採蜜や蜜蝋加工など、家族ぐるみでさまざまな体験ができます

その3人が、どのような経緯で一緒に絵本を作ることになったのでしょうか?

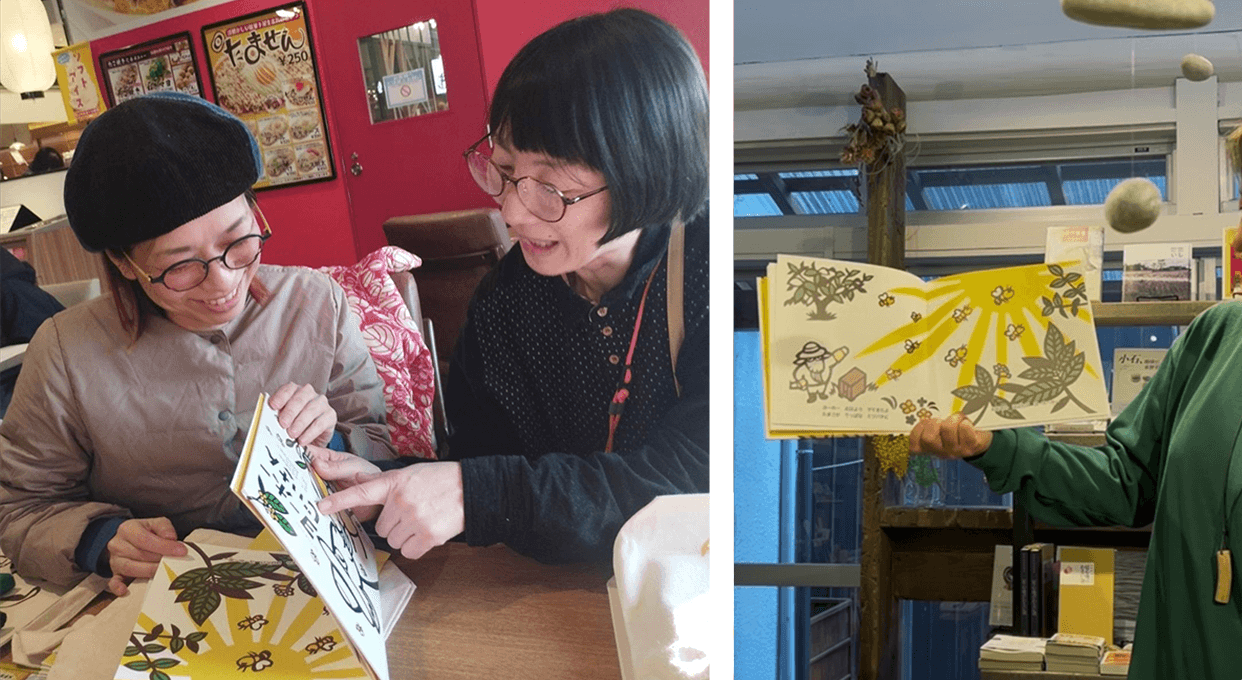

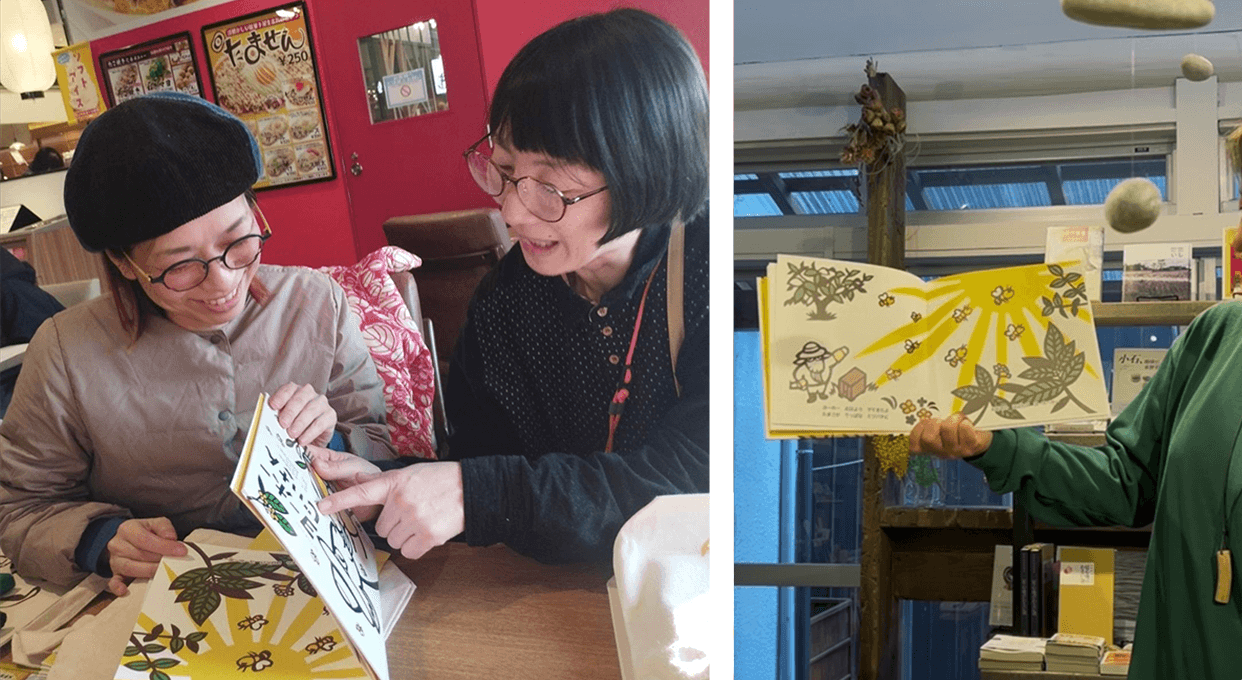

▲今回の絵本のイラスト制作を担当したトダさん(左)と、文や編集を担当したおおたけさん(右)

-

ある日、さとうさんが『ヨーホーじいさん』のお話を書いてきて、「これで絵本を作りたい!」と言い出したんです。

近年ミツバチが減ってきているなかで、その営みが人間の環境にとってどれほど大切かを、わかりやすく伝えたいということでした。

それで、絵本を作ることになり、絵は「さとのわ養蜂研究所」のロゴや製品ラベルを手掛けていたトダさんにお願いすることに。私は編集と文章を担当し、さとうさんの原作を絵本向けに構成し直したりリライトしたりしながら、トダさんと絵のイメージについても相談しました。

さとうさんにはハチや養蜂に関するすべてを監修してもらい、その都度確認を重ねました。ふだんは、それぞれの仕事もあり作業は大変でしたが、得意分野を活かしつつ協力して進められたので、一人で悩むこともなく、とても楽しく制作できました。

▲絵本に登場する養蜂道具の巣箱(左)や防護服(右)の実際の写真

どうしてミツバチのことを伝えるのに、絵本というツールを選ばれたのでしょうか?

-

さとうさんは、「さとのわ養蜂研究所」でミツバチについてのパンフレットを制作されていましたが、子どもたちにはなかなか読んでもらえなかったそうなんです。なので、親子での読み聞かせができて、小学校に行く前の年齢の子どもにも伝わるようなものを作りたい――それならやっぱり絵本が一番向いているし、かわいらしくて、手に取りたくなるよね、ということで、絵本を作ることに決まりました。

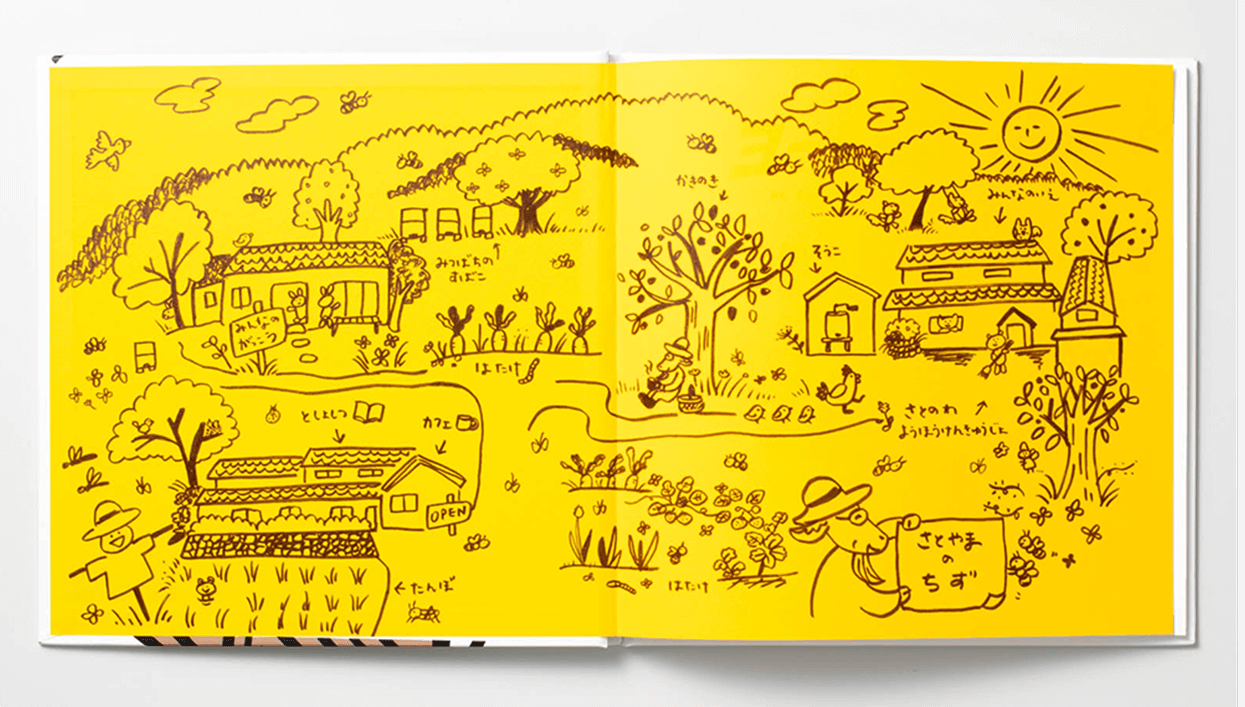

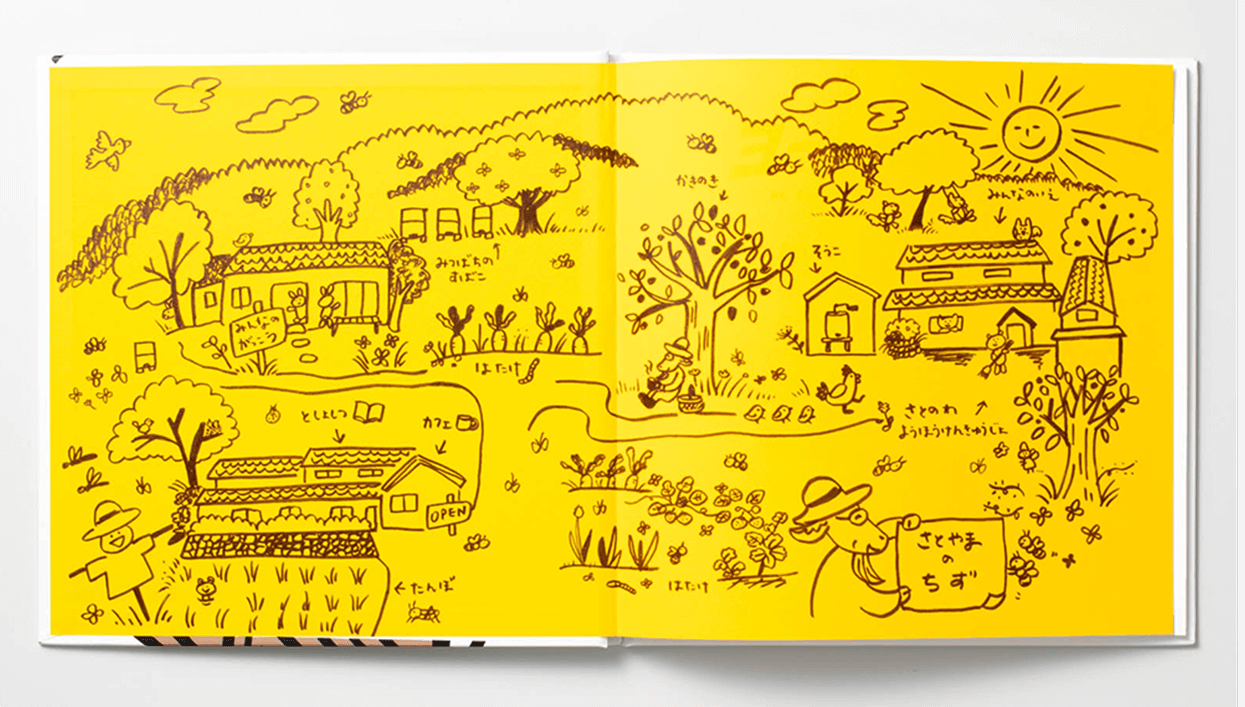

▲絵本を開いた見返しには、「さとのわ養蜂研究所」の周辺を描いた「さとやまのちず」を印刷。

落書き風の楽しいイラストが子どもたちの目を引きます

『ヨーホーじいさん』という物語はどのようにして生まれたのですか?また、主人公がヤギになった理由について教えてください。

-

養蜂家の視点で、ミツバチたちをとてもかわいく思い、共に生きている人の話を作りたいという思いから、『ヨーホーじいさん』という物語が生まれました。

主人公がヤギなのは、たまたま「さとのわ養蜂研究所」でヤギを飼っていたことと、最後にヨーホーじいさんがトーストにハチミツをかけて「ウメェ~」って食べるのを、さとうさんがやりたかったんだと思います(笑)。

ヨーホーじいさんにはモデルがいて、さとうさんの養蜂の先生で、絵本にあるようなメガネをかけた方だそうです。

言葉が短く区切られていて、口に出して読んでいると、自然とラップ調になりますね!

-

リズムに乗るような言葉にしたのは、完全に私の好みです。

「ヨーホー」といえばラップだよねって(笑)、さとうさんにもOKをもらって、そのまま最後までその調子で書きました。はじめは文章が短いと言葉足らずになるかもしれないと心配しました。でも、私が子どもに読み聞かせをしていたころ、文章が多いと寝る前に読むのが大変だった記憶があって。だから、短くてサクサク進む話のほうが絶対に読み聞かせしてもらえるだろうと思い、あえて文を削りました。

当時、多くの絵本制作や読み聞かせに携わっている方にも意見をうかがいました。そうしたら、「子どもは最初、深く考えずそのまま絵本に入るから、説明が足りないとか気にしなくていいよ」と言ってくださったんです。それで、たとえ説明不足と感じられても、最後までこのスタイルで行こうという気持ちになりました。

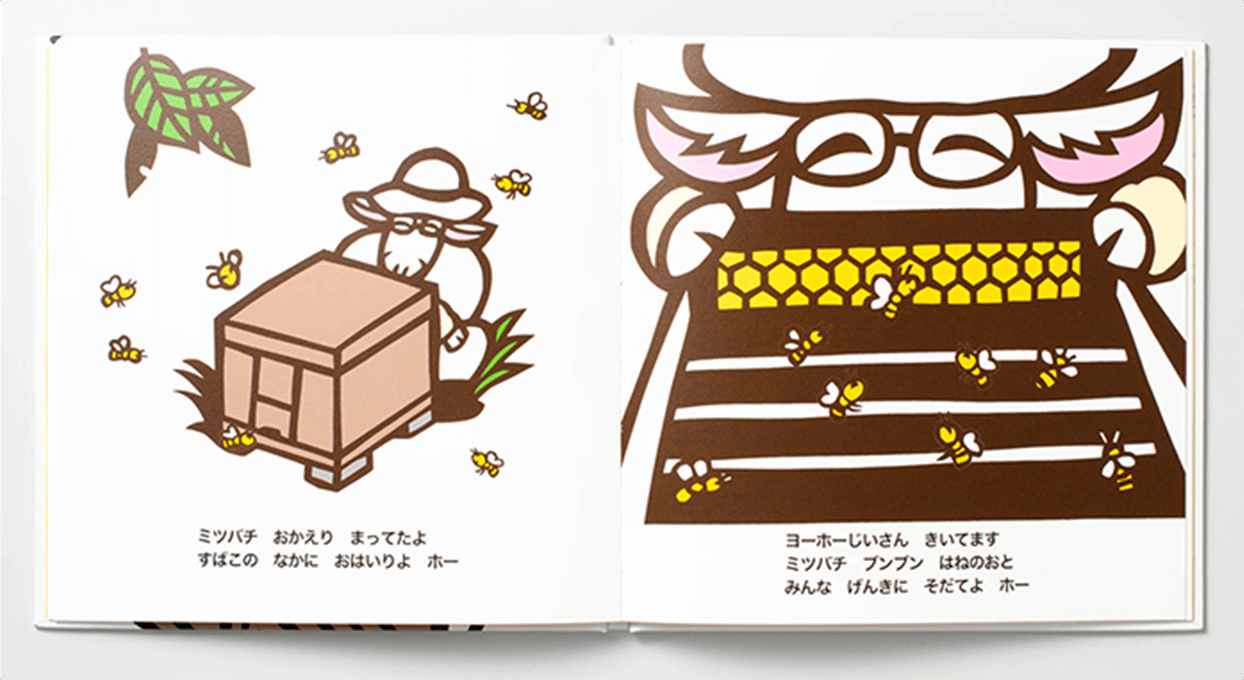

▲読みやすさに重点を置いたリズミカルな本文

こだわったのは”嘘を書かない”ことです。

養蜂について興味を持って読んでもらえるように、

科学的にも正しく、嘘じゃないことをちゃんと書くようにしました。

絵本の文章って難しいんですね。

-

言葉の足し算引き算がとても難しいですよね。

さとうさんの原作では、「ミツバチがいないと人間は生きていけない」とか、「地球はミツバチに支えられている」といった深い言葉が綴られていました。でも、そういうミツバチに対する思いは絵本の最後のページにまとめて、親御さんに読んでもらうことにしたんです。

子どもたちは、あとから学べばいい。そんな考えから、今回は「ミツバチっておもしろい」「ミツバチのおかげでおいしいものが食べられる」「ミツバチってどんな生活をしているの?」という部分だけを描きました。

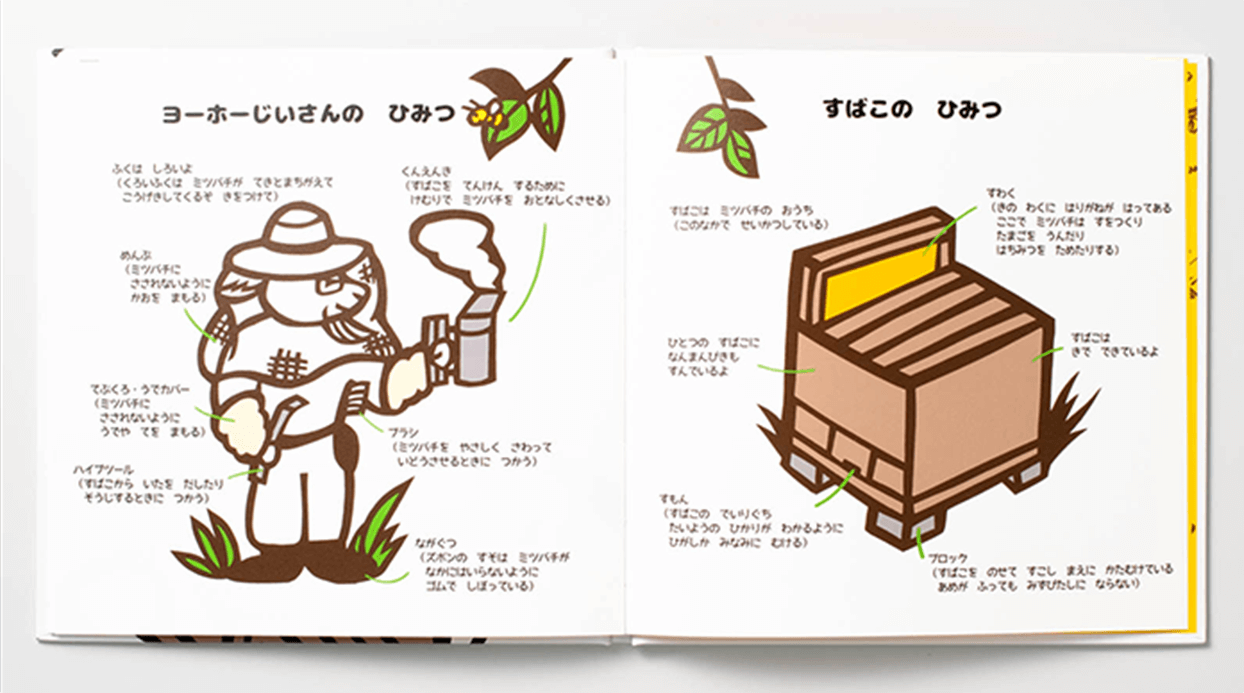

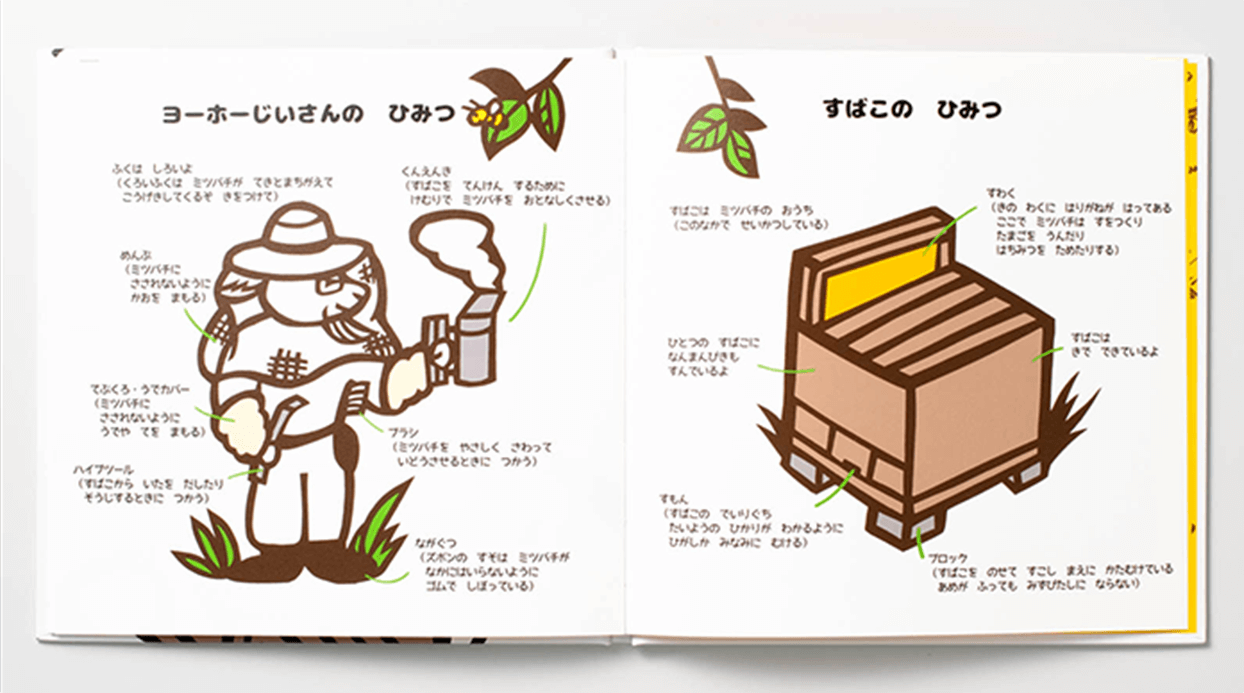

また、物語のあとには図解も入れて、もっと知りたくなった子が自分で調べてみたくなる仕掛けにしました。

小さな子どもだと、そもそも“養蜂”という言葉が理解できないと思いますが、大きくなって意味を知ったときに、この絵本を思い出してくれたら嬉しいですね。

▲図解でわかりやすく説明した「ヨーホーじいさんのひみつ」と「すばこのひみつ」

今回の絵本はトダユカさんの切り絵も大きな魅力ですが、切り絵で絵本を作るにあたり、悩まれた点などはありますか?

-

絵については、ミツバチをどこまでリアルに描くかというのが問題になりました。昆虫好きな子だったら、ミツバチの足は6本描かれていないとおかしいと思うのではないかと。

それで、先ほども話した読み聞かせの専門の方にうかがったら、切り絵でそこまでリアルにすると見にくいし、絵が現実っぽくなるから、そんなに足はいらないだろうと言われました。それで結局、さとうさんにも了承してもらい、簡略化しつつもリアルさを残した絵で進めることになりました。

リアルさを残したというのは、どんな部分がありますか?

-

例えば巣箱は一見シンプルな形ですが、ミツバチが出入りする小さな口までちゃんと描かれています。巣のなかの部屋では、卵がかえって幼虫がだんだん大きくなりサナギになる過程を、簡略化しながらも科学的にかなり忠実に表現しました。そのあと、成虫になったミツバチが巣箱から飛び立ち、太陽に向かって羽ばたいていく見開きのページがあります。これも、実際にミツバチが太陽の方向へ飛ぶ習性を踏まえた描写です。

ハチミツや幼虫、花の色などもできる限りリアルに近づけようと、試行錯誤を重ねました。リンゴの花は白いイメージがありますが、実際に見てみるとほんのりピンクがかっていたので、絵本ではその淡いピンク色で表現しています。

絵本制作でとくにこだわった点や、苦労された点はありますか?

-

こだわったのは“嘘を書かない”ことです。

養蜂について興味を持って読んでもらえるように、科学的にも正しく、嘘じゃないことをちゃんと書くようにしました。

あとは、リズミカルに楽しく読めることですね。苦労したことは、トダさんも私もミツバチの生態をわかっていなかったので、とにかくハチの絵本を集めて読みまくりました。女王バチが卵をどれだけ産んで、幼虫がどんなふうに育っていくとか、誰が幼虫にエサをやるのかとか、全部一から勉強しました。

でも、それより大変だったのは、そのたくさんの情報から、どれを選んで24ページのなかに入れるかという作業でした。大変だけどめっちゃ勉強になりましたね。

この絵本で、一番伝えたかったことは何ですか?

-

一番伝えたかったのは、絵本の最後にあるさとうさんの「ミツバチとともに」の内容です。

年々ミツバチの数が減っていて、地球環境の問題としてもかなり危険な水準まできています。「さとのわ養蜂研究所」でも、日々その現実を実感しています。

日本では、海外で禁止されている農薬でも許可されているものがあり、ホームセンターで普通に購入することができます。でも、この農薬を撒くと、ミツバチがどんどん死んでいくんですね。こうした事実を知って、一人ひとりが意識して使うのをやめるだけで状況はだいぶ変わると思います。

もしミツバチがいなくなったら、果物や野菜の受粉ができなくなるので深刻な問題なんです。ですが、日本のメディアでは、あまり取り上げられていません。

子どものうちからこういうことを知り、大人になっても考え続けてほしい。そのきっかけとして、この絵本を通じてミツバチに興味を持ってもらえたらいいなと思います。

目の前に積まれた100冊の絵本を見て、

みんなで「バンザーイ!」って叫んで大喜びしました。

今回、絵本を作るにあたって「ガップリ!の絵本」はどのようにして見つけたのですか?

-

限られた予算の中で、きちんとした絵本を作ってくれて、相談しやすそうなところをインターネットで探していました。すると、御社のホームページに小ロットの50冊からOKと書いてあったのを見つけたんです。さっそく料金シミュレーションを試してみたところ、「これならいける!」と思ったのがきっかけでした。

とくに決め手となったのは、ハードカバーの絵本づくりに特化している点です。送っていただいたサンプルの絵本も、クオリティが高くしっかりしていて、「ここなら、いいんじゃないかな?」って、ほかの二人に相談したところ、「じゃあ、そこにしよう!」ということで決まりました。

ハードカバー製本や糸かがり綴じについては、何かこだわりはありましたか?

-

さとうさんは「孫の代まで持っていてもらえるような絵本にしたい」と言っていて、丈夫なハードカバーにはこだわりがあったんです。予算のことを考えて迷ったときもありましたが、「何としてもハードカバーの絵本を作ろう!」と決めて、「ガップリ!の絵本」さんにお願いすることにしました。

絵本の仕様はホームページの説明を参考に決めました。糸かがり綴じはページ数が多くてもしっかり綴じられ、外れにくいと書いてあったので、読むときにページがパラパラ抜けてしまう心配がないのは、大きな魅力だと感じました。

本のサイズは、210mmの正方形ですが、このサイズにされた理由は何かありますか?

-

これがちょうど大きすぎず小さすぎず、好きなサイズだからです。また、小さい子どもでも手に取って読めるようにしたいという理由もあります。

ただ、あまり小さすぎると、本棚に置いたときにさみしいので、最低でも210mmはほしいという話になりました。

あとは、家にあるスキャナーがA4までしかスキャンできなかったので、A4サイズでスキャンできるサイズにしようと思ったのも理由のひとつです。正方形にしたのは、幼児向けの絵本にわりと多かったからですね。A4の長方形にするか、正方形にするかでも悩んだのですが、絵柄的に正方形だろうと、私とトダさんで決めました。

絵本ができたときの感想と、絵本の活用方法を教えていただけますか?

-

ハードカバーの絵本が完成したことがとても嬉しくて、目の前に積まれた100冊を見て、みんなで「バンザーイ!」って叫んで大喜びしました。手に取った瞬間も、思わず「ウワァ!」と声が出るほどで、色味もまったく問題ありませんでした。

絵本は「さとのわ養蜂研究所」の会員さまに向けて販売する予定でしたが、予約段階から多くのご注文をいただき、私たちの活動仲間からも購入したいと言ってくださる方が何人もいらっしゃいました。さらに、神戸市内の図書館へ寄贈したこともあり、自分たちの分を除いて100冊すべてがなくなりました。

絵本を使った読み聞かせも、月1回開催している「しおやおーがにっく市」という自然農法の野菜市で行っています。秋ごろには、神戸市内の図書館や近所の本屋さんで原画展を開く予定で、そこでもミツバチのお話とあわせて、絵本の読み聞かせを行うつもりです。

▲ダミー本を手に打ち合わせするトダさんとおおたけさん(写真左)、

書店ではじめて絵本を読み聞かせしたときの様子(写真右)

絵本を読んだ方や、お話を聞かれた方からは、何かお声は届いていらっしゃいますか?

-

絵本を読んでくださったみなさんからは、好評をいただいています。絵本を作っている方からは、「自分もミツバチについて発信したくなった」と言っていただきました。また、読み聞かせをしている方に読んでもらったところ、「これは楽しい!」との反応がありました。専門家の方にほめていただいたので、めっちゃ嬉しかったです。

最後に、「ガップリ!の絵本」を利用された感想をお願いします。

-

担当者の方がとても相談しやすくて、問い合わせにもすぐに対応してくださったので、絵本制作をお願いするうえで安心感がありました。

完成した絵本を手に取って、その手触りの良さを感じたときは、本当に感動しましたね。ありがとうございました。

インタビューを通して、

ミツバチの大切さや奥深さに改めて気づかされました。

個性と才能あふれる3人が出会い、一冊の絵本を生み出したことは、本当に素晴らしい巡りあわせだと感じます。

ハチシリーズ3部作を予定されているとのことで、

これからも期待しています。

他のインタビューを見る

- ウミガメのふるさと四日市みんなのふるさと四日市

- 下田菜生様

- 蟲の新世界-アリとのぞく、みんなの未来

- NPO法人バイオミメティクス推進協議会様

- 心で見る塗り絵

- テルヤアスマ様

- プリンセスすみれプリンセスさらとくろいまじょ

- 作/かたやまゆかり様

絵/うえはらよしこ様

- やきもち地蔵

- 山の街まちづくり協議会様

- メイヤーレモンのきのしたで

- ぎやごんRyuji様

- なにがあっても

- 作/倉本ななこ様

画/谷口マリエ様

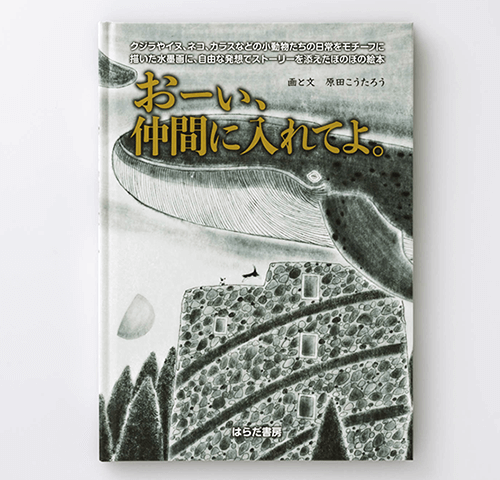

- おーい、仲間に入れてよ。

- 有限会社オフィスユキ 様

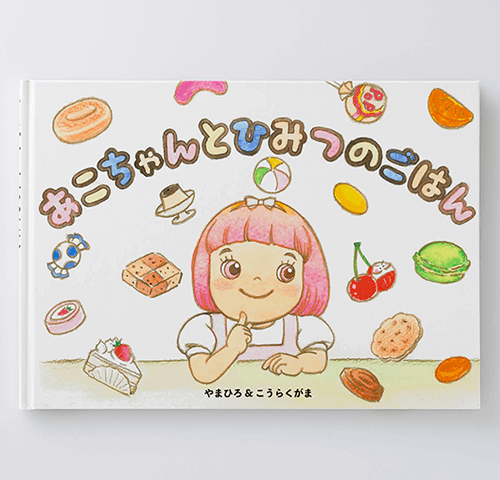

- あこちゃんとひみつのごはん

- 徳永陶磁器株式会社 様

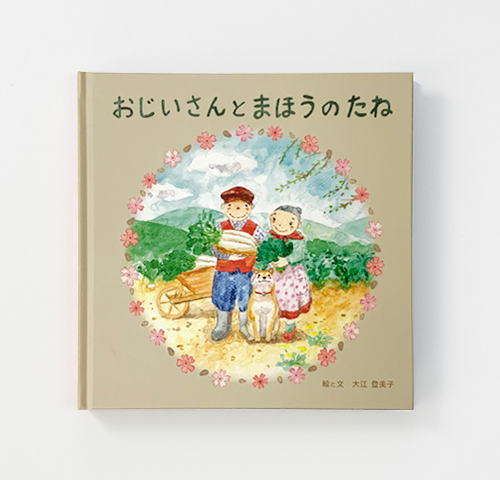

- おじいさんとまほうのたね

- 三瀬読み語りの会ホンホン(佐賀市) 大江登美子 様

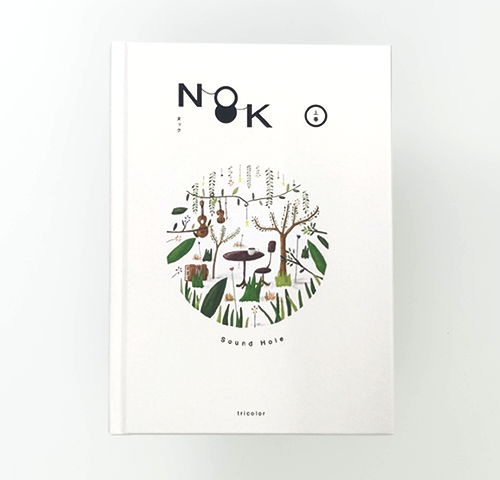

- NOOK 上巻

- tricolor(トリコロール) 様

- くじらの夫婦

- 小海町役場 様

- うずまきぐるぐる

- catable(きゃっとえいぶる) 様

- むぎ

- MUGI BOOK PROJECT 様

- こねずみたちのサプライズ/粋な3人組

- 女子美術大学 保育美術研究会 代表 細矢智寛 様

- あこがれ世界の音楽室1 海底より

- 作/橘山まさお様

絵/sea-no様

- おもいはめぐる

- sakko様

- さると木

- 文/なかいずみ とうま様

絵/ハセガワ直子様

- うちのママってヘンなんだ

- あずきみるく様

- おはなしのもり

- 任意団体「デフシル-DEAF SHIRU-」様

- ひとつの森

- ハシケン様

- TASCぎふコラボ展vol.8 虹色の木の下で

- 作/丹賀澤賢様

絵/naomi様・金田典子様

- とのととどまる。~殿 ニューヨークへ行く~

- 作/とどまる様

絵/あきばたまみ様・かんのあき様

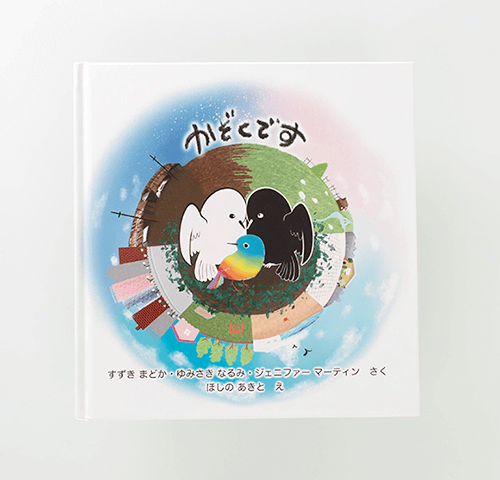

- かぞくです

- 作/鈴木まど佳様・弓﨑也美様・Jennifer Martin様

絵/AKITO HOSHINO様

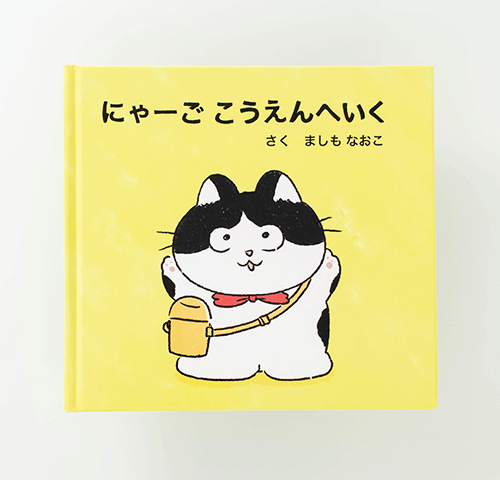

- にゃーご こうえんへいく

- 株式会社blue dreamプランニング ずむずむ®絵本

真下直子様

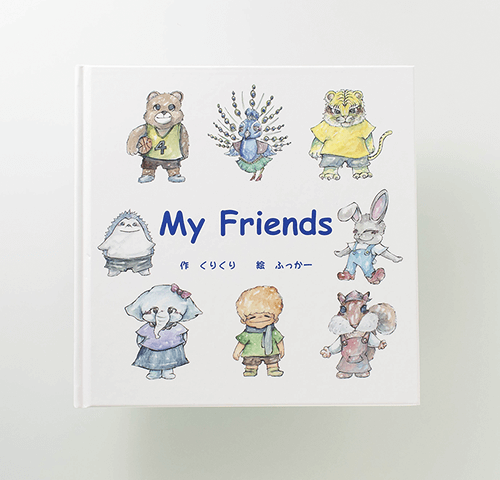

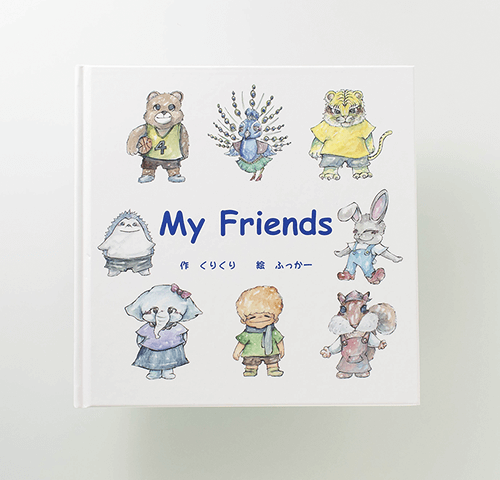

- My Friends

- 作/くりくり様 絵/ふっかー様

- MONSTER'S STORY BOOK

- TOMASON様

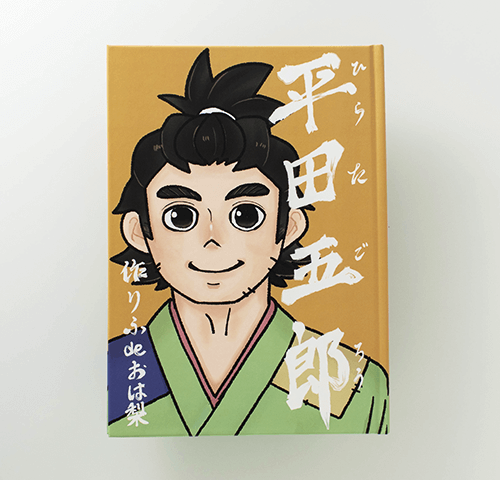

- 平田五郎

- りふdeおは梨様

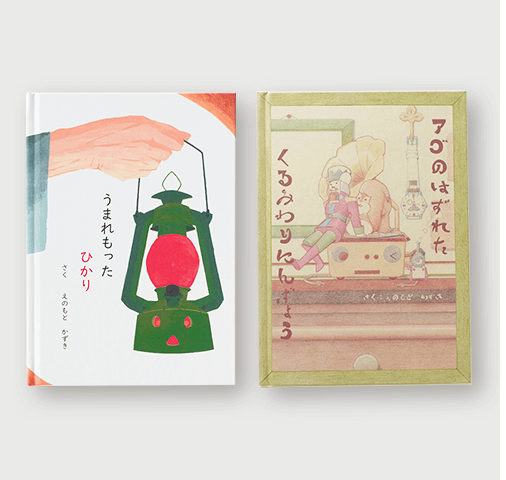

- うまれもった ひかり / アゴのはずれた くるみわりにんぎょう

- えのもと かずき様

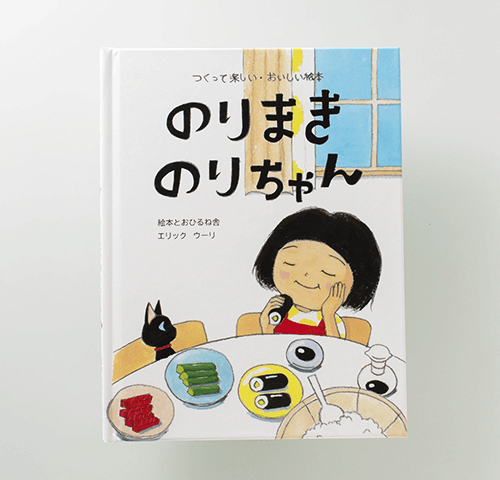

- のりまき のりちゃん

- 絵本とおひるね舎 甲斐 絵里(エリック ウーリ)様

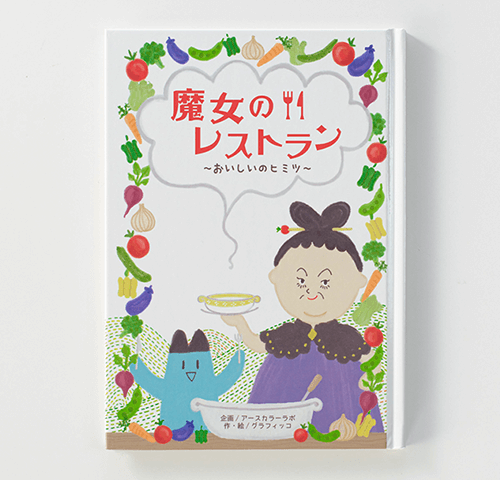

- 魔女のレストラン

- 株式会社グラフィッコ様

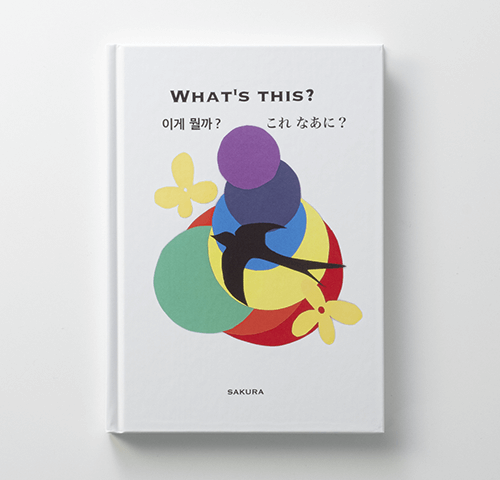

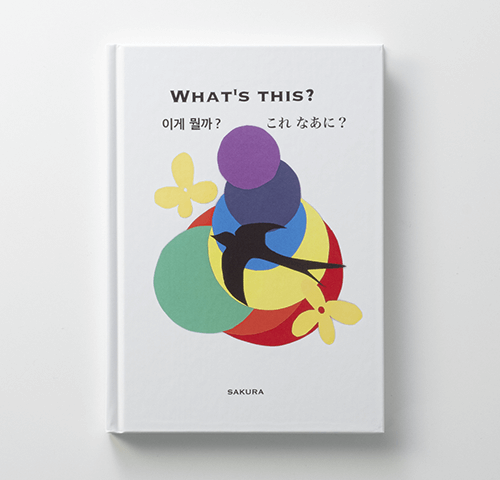

- WHAT'S THIS?

- SAKURA様

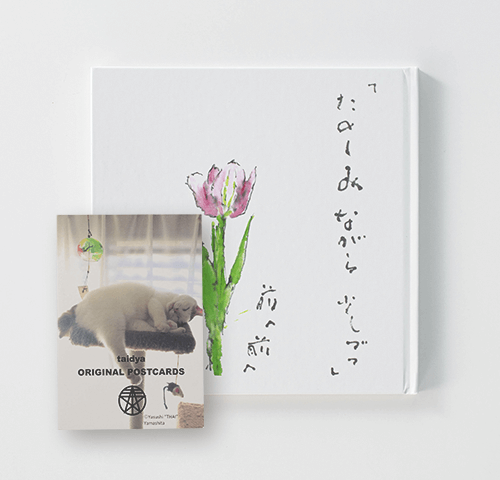

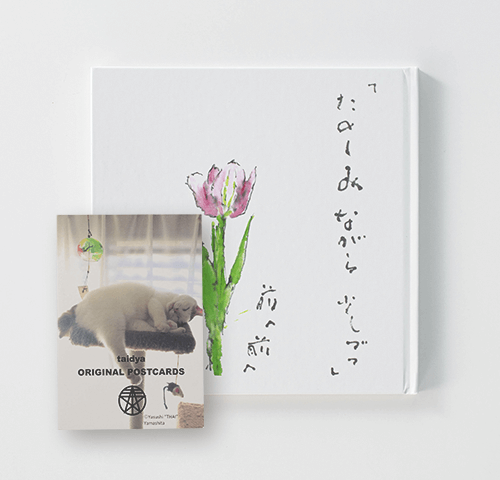

- たのしみながら少しづつ

- 山下 泰様

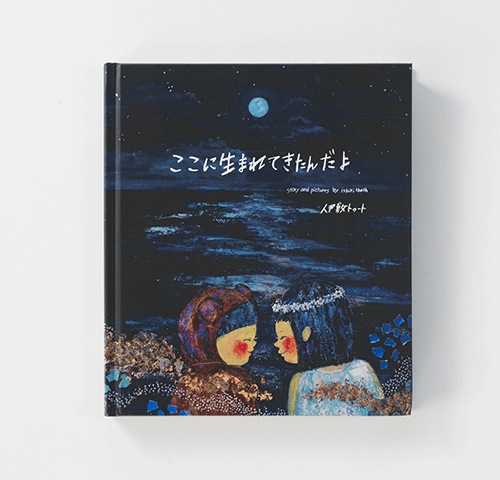

- ここに生まれてきたんだよ

- 伊敷トゥートリサ様

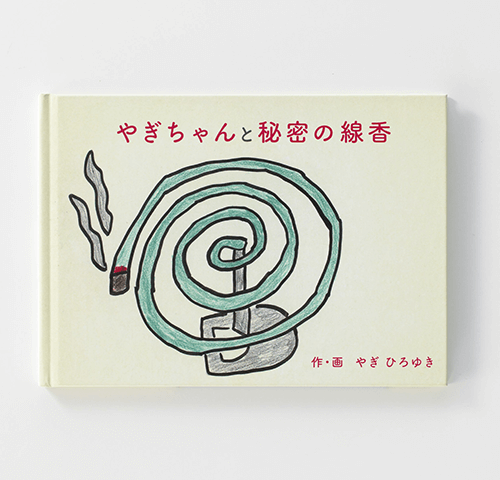

- やぎちゃんと秘密の線香

- 八木 宏幸様

- Fantasy

- Yuri Alfrancaix様

- ちびおるめのひと駅の大冒険

- 社会芸術ラボORINAS 佐原香織様

- EVER GREEN / だいじょうぶ

- Fleurbrahman Art様

- てふ ひらり はたり

- Akiko.B.Mimura様/スゲノマロ様

- いちにち

- 横瀬芽実依様

- 育てるタオル 育てる暮らし

- 株式会社 英瑞様

- イトウってなーんだ?

- 猿払イトウの会様

- てんぷら!声を聞かせて

- 社会医療法人同仁会 耳原総合病院様

- バリアフリー戦隊ダンサナクセイバー ~心のバリアフリー編~

- NPO法人自立生活センターSTEPえどがわ様

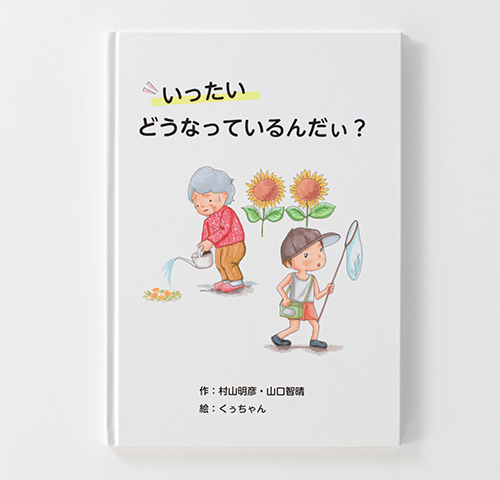

- いったい どうなっているんだぃ?

- 群馬医療福祉大学 村山明彦様 山口智晴様

- マジック用絵本

- RYU(大迫龍太)様

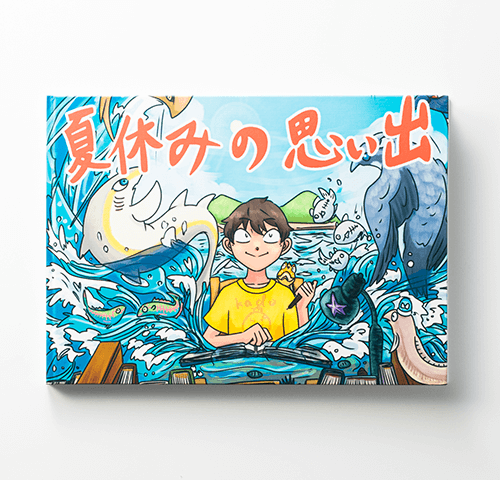

- 夏休みの思い出

- 緒方悠輝也様

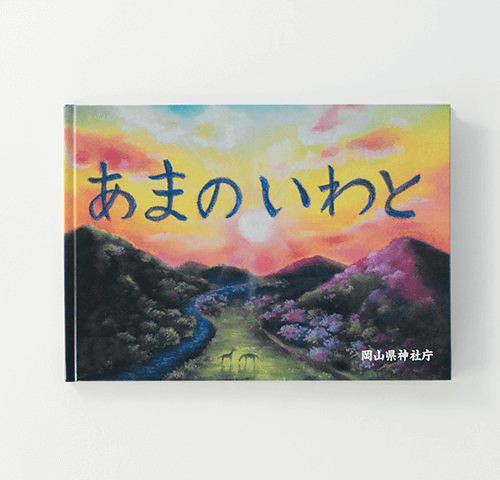

- あまのいわと

- 岡山県神社庁様

- だって、くまだもの~歯医者さんへいく~

- コンシェルクリニックグループ様

- クロとシロ

- 横尾勇樹様

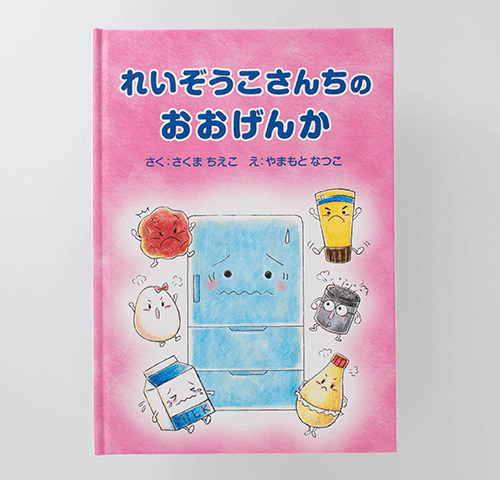

- れいぞうこさんちのおおげんか

- 佐久間千恵子様・山本夏子様

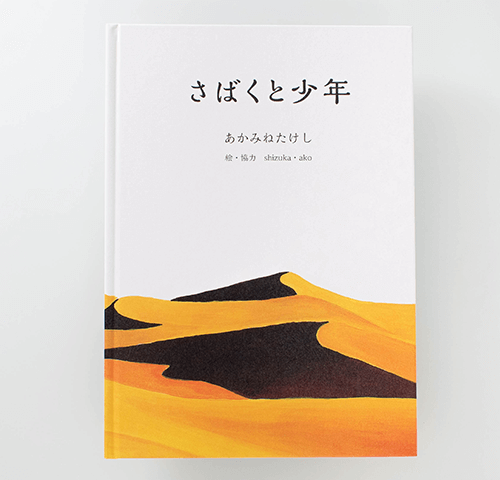

- さばくと少年

- 阿賀嶺壮志様

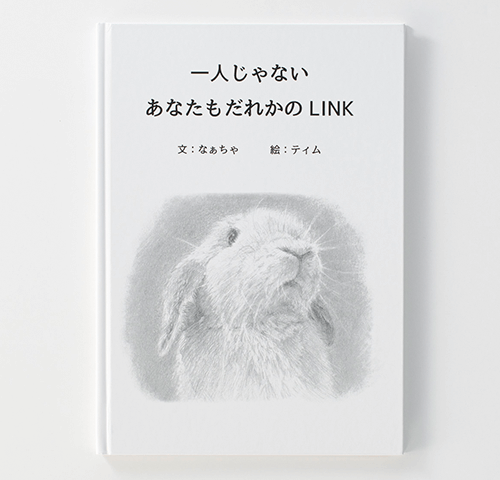

- 一人じゃない あなたもだれかのLINK

- なぁちゃ様

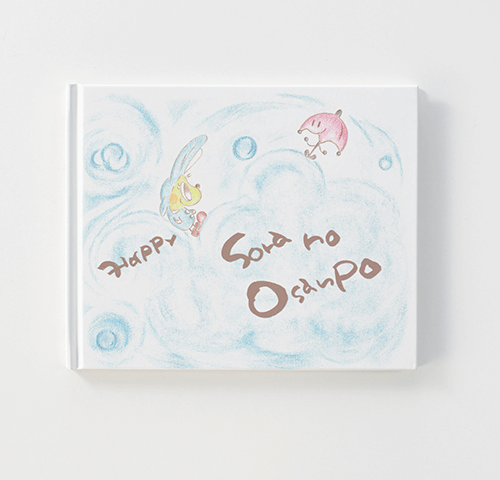

- Happy Sora no Osanpo

- mu-ma様

- うしのあし ひとのあし

- 国立大学法人東北大学・東北アジア研究センター様

- うみのなかってどんなとこ?

- まなべやすこ様

- たびするウミガメ~これからのウミはどんなウミ?~

- 井出美藍様

- くるくるおじさん

- Sakuchi(BOTTO)様

- ジャンのきいろいリュック

- 中根富美代様

- Peace of Harmony and Love

- たきざわたかこ様

- 私たちの伝えたい日本のマナー

- 品川女子学院様

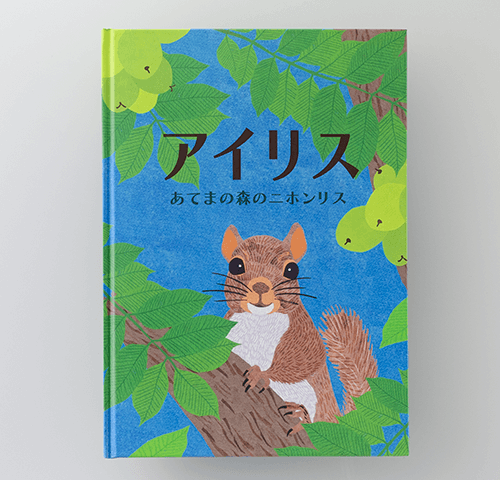

- アイリス あてまの森のニホンリス

- あてま森と水辺の教室ポポラ様

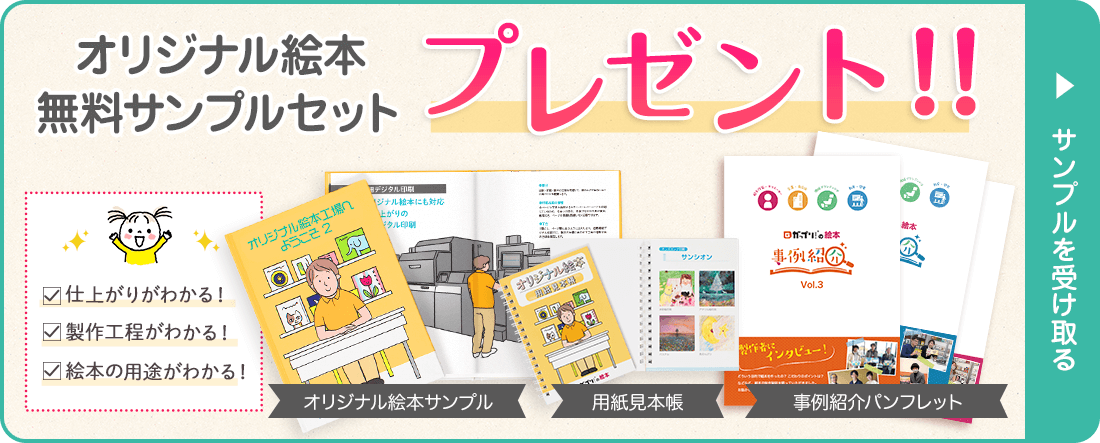

オリジナル絵本 無料サンプルセット プレゼント中!

ガップリ!の絵本では、はじめて絵本を作成する方でも安心してご注文いただけるよう、オリジナル絵本の無料サンプルセットをプレゼントしています!

ミツバチの生活と人との関わり。

卵から育ったミツバチが、花の蜜を集めて巣箱に持ち帰り、それを「ヨーホーじいさん」が採取して、おやつにかけて食べるというお話です。

養蜂家のさとうまゆみさんが原作と監修を、トダユカさんが切り絵を、おおたけなおこさんが文章や編集を担当しました。

ミツバチの生態を描くだけではなく、人間がミツバチにどれほど支えられているかという関係性もテーマになっています。おおたけさんに、原作者のさとうさんの思いや、制作の裏話をうかがいました。

リズムに乗るような言葉にしたのは、

完全に私の好みです。

「ヨーホー」といえば

ラップだよねって(笑)。

おおたけさんは、ふだんはどのような活動をされているのですか?

-

私は母として子育てをしながら看護師の仕事をしており、その一方で絵本や紙芝居、歌などの創作活動も行っています。

また、築100年の古民家を利用して、友だちと一緒に「ひみつ基地DO-ZO」というイベントを運営しています。ここでは週1回、子どもたちを集めて、ものづくりをしたり、おしゃべりを楽しんだり、ワークショップを開いたりと、みんながのんびり過ごせる時間を提供しています。

子どもの居場所づくりという目的はありますが、地域の人々も楽しめるような空間になればいいなと思っています。

今回の絵本を作られたメンバーとは、どのようにして知り合われたのですか?

-

原作者である「さとのわ養蜂研究所」のさとうまゆみさん、絵本の絵を担当したトダユカさんとは、不登校の子どもの親同士のコミュニティーで出会い、仲良くなりました。

さとうさんは、元々関東に住んでいて学校の先生をしていましたが、東日本大震災をきっかけに神戸に移住しました。最初は農家になろうと思っていたそうですが、やがて養蜂に興味を持つようになり、2020年に「さとのわ養蜂研究所」を設立し、養蜂スクールなどの活動を始めました。

その一方、さとうさんは「オルタナティブスクールさとのわ」という一種のフリースクールの運営もされていて、トダさんのお子さんもそこへ通っていました。

そして、私も子どもがフリースクールへ通っていた関係で3人がつながり、不登校の子どもたちをサポートする目的で、一緒に活動するようになったんです。

▲「さとのわ養蜂研究所」の養蜂スクールの様子。

ミツバチオーナーになると、自分たちで巣箱を作り、採蜜や蜜蝋加工など、家族ぐるみでさまざまな体験ができます

その3人が、どのような経緯で一緒に絵本を作ることになったのでしょうか?

▲今回の絵本のイラスト制作を担当したトダさん(左)と、文や編集を担当したおおたけさん(右)

-

ある日、さとうさんが『ヨーホーじいさん』のお話を書いてきて、「これで絵本を作りたい!」と言い出したんです。

近年ミツバチが減ってきているなかで、その営みが人間の環境にとってどれほど大切かを、わかりやすく伝えたいということでした。

それで、絵本を作ることになり、絵は「さとのわ養蜂研究所」のロゴや製品ラベルを手掛けていたトダさんにお願いすることに。私は編集と文章を担当し、さとうさんの原作を絵本向けに構成し直したりリライトしたりしながら、トダさんと絵のイメージについても相談しました。

さとうさんにはハチや養蜂に関するすべてを監修してもらい、その都度確認を重ねました。ふだんは、それぞれの仕事もあり作業は大変でしたが、得意分野を活かしつつ協力して進められたので、一人で悩むこともなく、とても楽しく制作できました。

▲絵本に登場する養蜂道具の巣箱(左)や防護服(右)の実際の写真

どうしてミツバチのことを伝えるのに、絵本というツールを選ばれたのでしょうか?

- さとうさんは、「さとのわ養蜂研究所」でミツバチについてのパンフレットを制作されていましたが、子どもたちにはなかなか読んでもらえなかったそうなんです。なので、親子での読み聞かせができて、小学校に行く前の年齢の子どもにも伝わるようなものを作りたい――それならやっぱり絵本が一番向いているし、かわいらしくて、手に取りたくなるよね、ということで、絵本を作ることに決まりました。

▲絵本を開いた見返しには、「さとのわ養蜂研究所」の周辺を描いた「さとやまのちず」を印刷。

落書き風の楽しいイラストが子どもたちの目を引きます

『ヨーホーじいさん』という物語はどのようにして生まれたのですか?また、主人公がヤギになった理由について教えてください。

-

養蜂家の視点で、ミツバチたちをとてもかわいく思い、共に生きている人の話を作りたいという思いから、『ヨーホーじいさん』という物語が生まれました。

主人公がヤギなのは、たまたま「さとのわ養蜂研究所」でヤギを飼っていたことと、最後にヨーホーじいさんがトーストにハチミツをかけて「ウメェ~」って食べるのを、さとうさんがやりたかったんだと思います(笑)。

ヨーホーじいさんにはモデルがいて、さとうさんの養蜂の先生で、絵本にあるようなメガネをかけた方だそうです。

言葉が短く区切られていて、口に出して読んでいると、自然とラップ調になりますね!

-

リズムに乗るような言葉にしたのは、完全に私の好みです。

「ヨーホー」といえばラップだよねって(笑)、さとうさんにもOKをもらって、そのまま最後までその調子で書きました。はじめは文章が短いと言葉足らずになるかもしれないと心配しました。でも、私が子どもに読み聞かせをしていたころ、文章が多いと寝る前に読むのが大変だった記憶があって。だから、短くてサクサク進む話のほうが絶対に読み聞かせしてもらえるだろうと思い、あえて文を削りました。

当時、多くの絵本制作や読み聞かせに携わっている方にも意見をうかがいました。そうしたら、「子どもは最初、深く考えずそのまま絵本に入るから、説明が足りないとか気にしなくていいよ」と言ってくださったんです。それで、たとえ説明不足と感じられても、最後までこのスタイルで行こうという気持ちになりました。

▲読みやすさに重点を置いたリズミカルな本文

こだわったのは”嘘を書かない”ことです。

養蜂について興味を持って読んでもらえるように、

科学的にも正しく、嘘じゃないことをちゃんと書くようにしました。

絵本の文章って難しいんですね。

-

言葉の足し算引き算がとても難しいですよね。

さとうさんの原作では、「ミツバチがいないと人間は生きていけない」とか、「地球はミツバチに支えられている」といった深い言葉が綴られていました。でも、そういうミツバチに対する思いは絵本の最後のページにまとめて、親御さんに読んでもらうことにしたんです。

子どもたちは、あとから学べばいい。そんな考えから、今回は「ミツバチっておもしろい」「ミツバチのおかげでおいしいものが食べられる」「ミツバチってどんな生活をしているの?」という部分だけを描きました。

また、物語のあとには図解も入れて、もっと知りたくなった子が自分で調べてみたくなる仕掛けにしました。

小さな子どもだと、そもそも“養蜂”という言葉が理解できないと思いますが、大きくなって意味を知ったときに、この絵本を思い出してくれたら嬉しいですね。

▲図解でわかりやすく説明した「ヨーホーじいさんのひみつ」と「すばこのひみつ」

今回の絵本はトダユカさんの切り絵も大きな魅力ですが、切り絵で絵本を作るにあたり、悩まれた点などはありますか?

-

絵については、ミツバチをどこまでリアルに描くかというのが問題になりました。昆虫好きな子だったら、ミツバチの足は6本描かれていないとおかしいと思うのではないかと。

それで、先ほども話した読み聞かせの専門の方にうかがったら、切り絵でそこまでリアルにすると見にくいし、絵が現実っぽくなるから、そんなに足はいらないだろうと言われました。それで結局、さとうさんにも了承してもらい、簡略化しつつもリアルさを残した絵で進めることになりました。

リアルさを残したというのは、どんな部分がありますか?

-

例えば巣箱は一見シンプルな形ですが、ミツバチが出入りする小さな口までちゃんと描かれています。巣のなかの部屋では、卵がかえって幼虫がだんだん大きくなりサナギになる過程を、簡略化しながらも科学的にかなり忠実に表現しました。そのあと、成虫になったミツバチが巣箱から飛び立ち、太陽に向かって羽ばたいていく見開きのページがあります。これも、実際にミツバチが太陽の方向へ飛ぶ習性を踏まえた描写です。

ハチミツや幼虫、花の色などもできる限りリアルに近づけようと、試行錯誤を重ねました。リンゴの花は白いイメージがありますが、実際に見てみるとほんのりピンクがかっていたので、絵本ではその淡いピンク色で表現しています。

絵本制作でとくにこだわった点や、苦労された点はありますか?

-

こだわったのは“嘘を書かない”ことです。

養蜂について興味を持って読んでもらえるように、科学的にも正しく、嘘じゃないことをちゃんと書くようにしました。

あとは、リズミカルに楽しく読めることですね。苦労したことは、トダさんも私もミツバチの生態をわかっていなかったので、とにかくハチの絵本を集めて読みまくりました。女王バチが卵をどれだけ産んで、幼虫がどんなふうに育っていくとか、誰が幼虫にエサをやるのかとか、全部一から勉強しました。

でも、それより大変だったのは、そのたくさんの情報から、どれを選んで24ページのなかに入れるかという作業でした。大変だけどめっちゃ勉強になりましたね。

この絵本で、一番伝えたかったことは何ですか?

-

一番伝えたかったのは、絵本の最後にあるさとうさんの「ミツバチとともに」の内容です。

年々ミツバチの数が減っていて、地球環境の問題としてもかなり危険な水準まできています。「さとのわ養蜂研究所」でも、日々その現実を実感しています。

日本では、海外で禁止されている農薬でも許可されているものがあり、ホームセンターで普通に購入することができます。でも、この農薬を撒くと、ミツバチがどんどん死んでいくんですね。こうした事実を知って、一人ひとりが意識して使うのをやめるだけで状況はだいぶ変わると思います。

もしミツバチがいなくなったら、果物や野菜の受粉ができなくなるので深刻な問題なんです。ですが、日本のメディアでは、あまり取り上げられていません。

子どものうちからこういうことを知り、大人になっても考え続けてほしい。そのきっかけとして、この絵本を通じてミツバチに興味を持ってもらえたらいいなと思います。

目の前に積まれた100冊の絵本を見て、

みんなで「バンザーイ!」って叫んで大喜びしました。

今回、絵本を作るにあたって「ガップリ!の絵本」はどのようにして見つけたのですか?

-

限られた予算の中で、きちんとした絵本を作ってくれて、相談しやすそうなところをインターネットで探していました。すると、御社のホームページに小ロットの50冊からOKと書いてあったのを見つけたんです。さっそく料金シミュレーションを試してみたところ、「これならいける!」と思ったのがきっかけでした。

とくに決め手となったのは、ハードカバーの絵本づくりに特化している点です。送っていただいたサンプルの絵本も、クオリティが高くしっかりしていて、「ここなら、いいんじゃないかな?」って、ほかの二人に相談したところ、「じゃあ、そこにしよう!」ということで決まりました。

ハードカバー製本や糸かがり綴じについては、何かこだわりはありましたか?

-

さとうさんは「孫の代まで持っていてもらえるような絵本にしたい」と言っていて、丈夫なハードカバーにはこだわりがあったんです。予算のことを考えて迷ったときもありましたが、「何としてもハードカバーの絵本を作ろう!」と決めて、「ガップリ!の絵本」さんにお願いすることにしました。

絵本の仕様はホームページの説明を参考に決めました。糸かがり綴じはページ数が多くてもしっかり綴じられ、外れにくいと書いてあったので、読むときにページがパラパラ抜けてしまう心配がないのは、大きな魅力だと感じました。

本のサイズは、210mmの正方形ですが、このサイズにされた理由は何かありますか?

-

これがちょうど大きすぎず小さすぎず、好きなサイズだからです。また、小さい子どもでも手に取って読めるようにしたいという理由もあります。

ただ、あまり小さすぎると、本棚に置いたときにさみしいので、最低でも210mmはほしいという話になりました。

あとは、家にあるスキャナーがA4までしかスキャンできなかったので、A4サイズでスキャンできるサイズにしようと思ったのも理由のひとつです。正方形にしたのは、幼児向けの絵本にわりと多かったからですね。A4の長方形にするか、正方形にするかでも悩んだのですが、絵柄的に正方形だろうと、私とトダさんで決めました。

絵本ができたときの感想と、絵本の活用方法を教えていただけますか?

-

ハードカバーの絵本が完成したことがとても嬉しくて、目の前に積まれた100冊を見て、みんなで「バンザーイ!」って叫んで大喜びしました。手に取った瞬間も、思わず「ウワァ!」と声が出るほどで、色味もまったく問題ありませんでした。

絵本は「さとのわ養蜂研究所」の会員さまに向けて販売する予定でしたが、予約段階から多くのご注文をいただき、私たちの活動仲間からも購入したいと言ってくださる方が何人もいらっしゃいました。さらに、神戸市内の図書館へ寄贈したこともあり、自分たちの分を除いて100冊すべてがなくなりました。

絵本を使った読み聞かせも、月1回開催している「しおやおーがにっく市」という自然農法の野菜市で行っています。秋ごろには、神戸市内の図書館や近所の本屋さんで原画展を開く予定で、そこでもミツバチのお話とあわせて、絵本の読み聞かせを行うつもりです。

▲ダミー本を手に打ち合わせするトダさんとおおたけさん(写真左)、

書店ではじめて絵本を読み聞かせしたときの様子(写真右)

絵本を読んだ方や、お話を聞かれた方からは、何かお声は届いていらっしゃいますか?

- 絵本を読んでくださったみなさんからは、好評をいただいています。絵本を作っている方からは、「自分もミツバチについて発信したくなった」と言っていただきました。また、読み聞かせをしている方に読んでもらったところ、「これは楽しい!」との反応がありました。専門家の方にほめていただいたので、めっちゃ嬉しかったです。

最後に、「ガップリ!の絵本」を利用された感想をお願いします。

-

担当者の方がとても相談しやすくて、問い合わせにもすぐに対応してくださったので、絵本制作をお願いするうえで安心感がありました。

完成した絵本を手に取って、その手触りの良さを感じたときは、本当に感動しましたね。ありがとうございました。

インタビューを通して、

ミツバチの大切さや奥深さに改めて気づかされました。

個性と才能あふれる3人が出会い、一冊の絵本を生み出したことは、本当に素晴らしい巡りあわせだと感じます。

ハチシリーズ3部作を予定されているとのことで、

これからも期待しています。

他のインタビューを見る

- ウミガメのふるさと四日市みんなのふるさと四日市

- 下田菜生様

- 蟲の新世界-アリとのぞく、みんなの未来

- NPO法人バイオミメティクス推進協議会様

- 心で見る塗り絵

- テルヤアスマ様

- プリンセスすみれプリンセスさらとくろいまじょ

- 作/かたやまゆかり様

絵/うえはらよしこ様

- やきもち地蔵

- 山の街まちづくり協議会様

- メイヤーレモンのきのしたで

- ぎやごんRyuji様

- なにがあっても

- 作/倉本ななこ様

画/谷口マリエ様

- おーい、仲間に入れてよ。

- 有限会社オフィスユキ 様

- あこちゃんとひみつのごはん

- 徳永陶磁器株式会社 様

- おじいさんとまほうのたね

- 三瀬読み語りの会ホンホン(佐賀市) 大江登美子 様

- NOOK 上巻

- tricolor(トリコロール) 様

- くじらの夫婦

- 小海町役場 様

- うずまきぐるぐる

- catable(きゃっとえいぶる) 様

- むぎ

- MUGI BOOK PROJECT 様

- こねずみたちのサプライズ/粋な3人組

- 女子美術大学 保育美術研究会 代表 細矢智寛 様

- あこがれ世界の音楽室1 海底より

- 作/橘山まさお様

絵/sea-no様

- おもいはめぐる

- sakko様

- さると木

- 文/なかいずみ とうま様

絵/ハセガワ直子様

- うちのママってヘンなんだ

- あずきみるく様

- おはなしのもり

- 任意団体「デフシル-DEAF SHIRU-」様

- ひとつの森

- ハシケン様

- TASCぎふコラボ展vol.8 虹色の木の下で

- 作/丹賀澤賢様

絵/naomi様・金田典子様

- とのととどまる。~殿 ニューヨークへ行く~

- 作/とどまる様

絵/あきばたまみ様・かんのあき様

- かぞくです

- 作/鈴木まど佳様・弓﨑也美様・Jennifer Martin様

絵/AKITO HOSHINO様

- にゃーご こうえんへいく

- 株式会社blue dreamプランニング ずむずむ®絵本

真下直子様

- My Friends

- 作/くりくり様 絵/ふっかー様

- MONSTER'S STORY BOOK

- TOMASON様

- 平田五郎

- りふdeおは梨様

- うまれもった ひかり / アゴのはずれた くるみわりにんぎょう

- えのもと かずき様

- のりまき のりちゃん

- 絵本とおひるね舎 甲斐 絵里(エリック ウーリ)様

- 魔女のレストラン

- 株式会社グラフィッコ様

- WHAT'S THIS?

- SAKURA様

- たのしみながら少しづつ

- 山下 泰様

- ここに生まれてきたんだよ

- 伊敷トゥートリサ様

- やぎちゃんと秘密の線香

- 八木 宏幸様

- Fantasy

- Yuri Alfrancaix様

- ちびおるめのひと駅の大冒険

- 社会芸術ラボORINAS 佐原香織様

- EVER GREEN / だいじょうぶ

- Fleurbrahman Art様

- てふ ひらり はたり

- Akiko.B.Mimura様/スゲノマロ様

- いちにち

- 横瀬芽実依様

- 育てるタオル 育てる暮らし

- 株式会社 英瑞様

- イトウってなーんだ?

- 猿払イトウの会様

- てんぷら!声を聞かせて

- 社会医療法人同仁会 耳原総合病院様

- バリアフリー戦隊ダンサナクセイバー ~心のバリアフリー編~

- NPO法人自立生活センターSTEPえどがわ様

- いったい どうなっているんだぃ?

- 群馬医療福祉大学 村山明彦様 山口智晴様

- マジック用絵本

- RYU(大迫龍太)様

- 夏休みの思い出

- 緒方悠輝也様

- あまのいわと

- 岡山県神社庁様

- だって、くまだもの~歯医者さんへいく~

- コンシェルクリニックグループ様

- クロとシロ

- 横尾勇樹様

- れいぞうこさんちのおおげんか

- 佐久間千恵子様・山本夏子様

- さばくと少年

- 阿賀嶺壮志様

- 一人じゃない あなたもだれかのLINK

- なぁちゃ様

- Happy Sora no Osanpo

- mu-ma様

- うしのあし ひとのあし

- 国立大学法人東北大学・東北アジア研究センター様

- うみのなかってどんなとこ?

- まなべやすこ様

- たびするウミガメ~これからのウミはどんなウミ?~

- 井出美藍様

- くるくるおじさん

- Sakuchi(BOTTO)様

- ジャンのきいろいリュック

- 中根富美代様

- Peace of Harmony and Love

- たきざわたかこ様

- 私たちの伝えたい日本のマナー

- 品川女子学院様

- アイリス あてまの森のニホンリス

- あてま森と水辺の教室ポポラ様

オリジナル絵本 無料サンプルセット プレゼント中!

ガップリ!の絵本では、はじめて絵本を作成する方でも安心してご注文いただけるよう、オリジナル絵本の無料サンプルセットをプレゼントしています!